Emanuel Karasu (heute Carasso) wurde 1862 in Thessaloniki als Mitglied einer prominenten Familie jüdischer Kaufleute geboren. Er entstammte einem alten Geschlecht sephardischer Juden. Karasu, der nach seinem Jurastudium in Thessaloniki seine Karriere als Anwalt fortsetzte, gründete die Freimaurerloge von Mazedonien Risorta in Thessaloniki und wurde Leiter der freimaurerischen Aktivitäten im Osmanischen Reich.

Freimaurerlogen und einige Geheimbünde waren ein Treffpunkt für die Sympathisanten der jungen Türken, die revolutionäre radikale Ansichten vertraten. Als Dozent an der Aristoteles-Universität Thessaloniki für Kriminologie gehörte Emanuel Karasu zu den Begründern der jungtürkischen Bewegung. Dieser Bewegung ließ er erhebliche finanzielle Unterstützung zukommen. Während seiner Tätigkeit als Anwalt in Thessaloniki wurde Emanuel Karasu Mitglied des Ausschusses für Union und Fortschritt - als eines der ersten nicht-muslimischen Mitglieder des Vereins.

1908 kamen die Jungtürken an die Macht und weil Emanuel Karasu während und nach der konstitutionellen Monarchie ein Mitspracherecht bei der Verwaltung des Osmanischen Reiches hatte, trat er - von Thessaloniki aus - in das osmanische Parlament (Meclis-i Mebusan) als Abgeordneter für Thessaloniki ein. Er war auch der Leiter der Delegation, die im Jahre 1909 die Absetzung von Sultan Abdülhamid II. verkündete.

Am 27. April 1909 kam der Georgier Ahmet Hikmet Pascha, der lange Zeit die Opposition innehatte, mit seiner Delegation und in den Palast des Sultans, nachdem er lange Zeit dort als Adjutant bei Sultan Abdülhamit gedient hatte. Er erklärte, dass er sich für Abdulhamids Entthronung entschieden habe.

Karasu, der im Auftrag von Theodor Herzl dem Sultan lange Zeit davor Bestechungsgelder anbot, um den Zionisten Land in Palästina zu verkaufen, wurde aus diesem Grund vom Sultan Abdülhamit II. vor die Tür gesetzt.

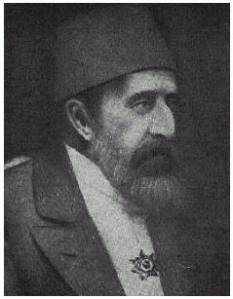

Sultan Abdülamid II.

Genau dieser Emanuel Karasu trat diesmal vor den Sultan, um die offizielle Entscheidung der Delegation über seinen Sturz vom Thron zu übermitteln. Die Organisation, die die Bedingungen für diesen Verrat bereitete, war der Ausschuss für Union und Fortschritt. Karasu wurde 1912 von Thessaloniki aus und später 1914 in Istanbul ins Parlament gewählt, weil Thessaloniki durch den Balkankrieg gegen Griechenland verloren wurde.

Emanuel arbeitete fleißig für die Kooperation verschiedener jüdischer Organisationen im osmanischen Reich, dann auch in der späteren Türkei, noch bevor die türkischen Juden überhaupt darauf bestanden, dass sie Juden sind. Karasu war jedoch gegen eine zionistische Siedlung im osmanischen Palästina, die von dem Zionisten Theodor Herzl aus Österreich angestrebt wurde und der sich ebenfalls zu Zeiten Abdülhamits II. im osmanischen Reich aufhielt.

Im Jahre 1912 war Karasu Mitglied der parlamentarischen Kommission, die den Vertrag von Ouchy aushandelte. Damit schlossen Italien und die Türkei nach dem Krieg Frieden. Im Ersten Weltkrieg betätigte er sich als Berater der osmanischen Regierung und erhielt als Anerkennung seiner „Dienste" Exportlizenzen für die Ausfuhr türkischer Erzeugnisse nach Deutschland, wodurch er ein bedeutendes Vermögen erwarb. Britischen Quellen zufolge sei Karasu nach der Machtübernahme Atatürks in Ungnade gefallen und enteignet worden.

Karasu war Mitglied des Arbeitsausschusses von Thessaloniki, um eine internationale Stadt daraus zu formen. Am 5. Oktober 1921 gab er seine osmanische Staatsbürgerschaft auf und wurde italienischer Staatsbürger. Nach dem Waffenstillstand von Mondros ließ er sich in Triest in Italien nieder und verstarb 1934 dort. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof in Arnavutköy begraben.

Nach den Unterlagen im BOA (Osmanisches Archiv des Premierministeriums) war Karasu verheiratet und hatte Kinder:

Bella Karasu, Ehefrau von Emanuel Karasu (geb. 2. Teşrîn-i Evvel 1334/2. Oktober 1918, Saloniki). Drei Söhne von Emanuel Karasu hatten drei Töchter. Über die Vornamen streiten sich heute noch die Geister.

Quellen: Biyografya (TR) , The History of Treasury in Turkey

Es ist leider immer noch so, dass die historische Geschichte des Osmanischen Reiches zu dieser Zeit (trotz der Aufzeichnungen in den osmanischen Archiven und den persönlichen Tagebüchern Abdülhamits II. die die Familie Osmanoglu dem türkischen Sender TRT1 zur Einsicht zur Verfügung gestellt hatte) in den verschiedenen EU Staaten je nach Sichtweise des jeweiligen Staates und seiner Bedürfnisse, unterschiedlich dargestellt wird.